Reizdarm – Chronische Krankheit mit unklarer Ursache

Bei einem Reizdarm sind häufig die Bewegungsabläufe im Darm gestört. Vielfach ist der Informationsaustausch zwischen Gehirn und Darm (Darm-Hirn-Achse), die Balance der Darmmikrobiota (Darmflora ) sowie die Darmbarriere gestört. Oft werden schon normale Verdauungsvorgänge als schmerzhaft empfunden, ohne dass organische (körperliche) Veränderungen im Magen-Darm-Trakt nachzuweisen sind.

Ein Reizdarm liegt vor, wenn

- die Beschwerden (Bauchkrämpfe, Blähungen) länger als 3 Monate anhalten und mit Stuhlveränderungen (Durchfall oder Verstopfung) einhergehen

- die Beschwerden sehr belasten, die Lebensqualität stark beeinträchtigen und die Betroffenen deswegen ärztliche Hilfe suchen

- keine anderen Krankheiten als Ursache gefunden werden konnten (Ausschlussdiagnose)

Die Symptome treten oft in Verbindung mit der Nahrungsaufnahme auf und bessern sich nach dem Stuhlgang. Sie können gemeinsam oder im Wechsel vorkommen und verstärken sich häufig bei Stress.

Meist tritt das Reizdarmsyndrom zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr erstmals in Erscheinung. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Die genaue Ursache der Krankheit ist noch nicht bekannt. Vermutlich ist der Informationsaustausch zwischen Gehirn und Darm (Darm-Hirn-Achse), möglicherweise auch die Kommunikation zwischen Darmmikrobiota (Darmflora) und Darmschleimhaut, gestört. Auch erbliche Veranlagung oder Umwelteinflüsse können eine Rolle spielen. Seelische und körperliche Belastungen können die Erkrankung ebenfalls auslösen oder verschlimmern.

Mögliche Ursachen eines Reizdarmsyndroms (RDS)

Störungen von Darmbewegungen und Nervensystem

Die Darmbewegung wird über ein Nervensystem in der Darmwand gesteuert, auch als „Bauchhirn“ bezeichnet. Neue Erkenntnisse zeigen, dass auch beim Reizdarmsyndrom unterschwellige Entzündungsprozesse dieses autonome Nervensystem in dessen Funktion stören. Die Darmmuskulatur bewegt sich zu schnell oder zu langsam, der Weitertransport des Nahrungsbreis ist gestört: Durchfall oder Verstopfung sind die Folge.

Störungen der Mikrobiota (Darmflora)

Im menschlichen Darm leben Billionen von Bakterien, sie bilden die natürliche Darmmikrobiota (Darmflora) und unterstützen den Darm bei seiner Verdauungs- und Abwehrarbeit. Die Darmbakterien helfen bei der Verwertung von Nahrungsbestandteilen, verhindern, dass sich Krankheitserreger im Darm ausbreiten können, und tragen zum Funktionieren unseres Immunsystems bei. Äußere Einflüsse wie zum Beispiel Antibiotika können die Darmmikrobiota (Darmflora) empfindlich stören, weil sie auch nützliche Darmbakterien abtöten und so die Darmfunktion beeinträchtigen.

Instabile Darmbarriere

Die Darmwand ermöglicht unserem Körper die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme aus dem Darminhalt, muss aber auch das Eindringen von gefährlichen Bakterien verhindern. Dies gelingt der Darmschleimhaut durch sogenannte Tight Junctions. Dies sind Verbindungen (ähnlich eines Reiß- oder Klettverschlusses) benachbarter Darmwandzellen miteinander. So können keine Fremdstoffe hindurchgelangen. Bei Reizdarm ist diese Darmbarriere häufig geschwächt und durchlässig. Giftstoffe, Allergene oder Krankheitserreger können dann die Darmschleimhaut durchdringen und dort unterschiedliche Immunreaktionen hervorrufen.

Seelische Faktoren

Ob Stress, Angst oder Kummer: Seelische Faktoren können die Reizdarm-Symptome verschlimmern. Unter akuten psychischen Belastungen steigt die Magensaftproduktion an, die Darmbewegungen nehmen zu und auch die Immunvorgänge im Darm verändern sich.

Erbliche Veranlagungen

Bei einigen Patienten wurden typische genetische Veränderungen gefunden, die auch bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen vorkommen.

Reizdarmsyndrom? Machen Sie den Test!

Leiden Sie immer wieder unter Durchfall und/oder Verstopfung, Bauchkrämpfen oder Blähungen? Mit dem folgenden Test können Sie feststellen, ob Ihre Beschwerden möglicherweise auf das Reizdarmsyndrom (RDS) hindeuten.

Reizdarm – die Symptome beeinträchtigen die Lebensqualität

Die Beschwerden der Betroffenen können sehr unterschiedlich sein und sich im Laufe der Zeit verändern. Sie können ein Leben lang, mal stärker mal schwächer ausgeprägt, auftreten. Zu den typischen Reizdarm-Beschwerden gehören:

- Bauchschmerzen und Völlegefühl – mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt

- Blähungen – oft schmerzhaft

- Durchfall oder Verstopfung – auch abwechselnd

- Gefühl der unvollständigen Darmentleerung nach Toilettenbesuch

- Schleim am Stuhl

Zusätzlich leiden Betroffene oft unter Beschwerden außerhalb des Darmbereiches, wie z. B. Kopfschmerzen, Rücken- und Gelenkschmerzen, Schlaf- oder Angststörungen oder depressiven Verstimmungen.

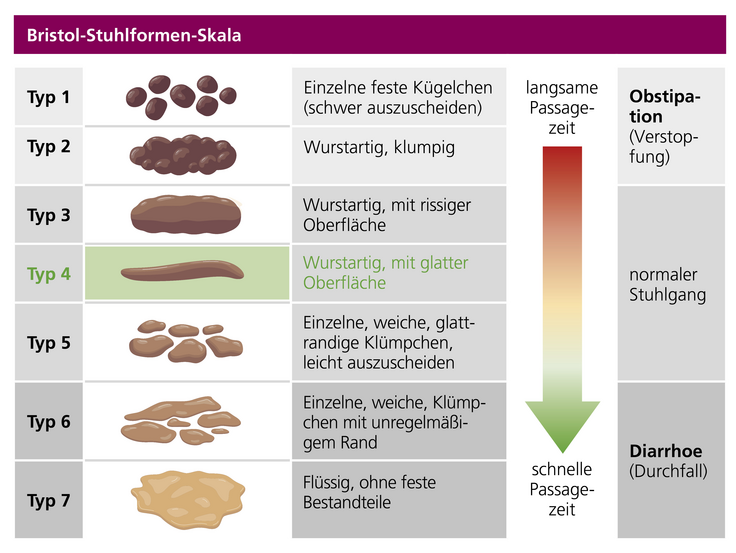

Die Bristol-Stuhlformen-Skala

Je nachdem, welche Beschwerden überwiegen, lassen sich verschiedene Formen des Reizdarmsyndroms nach der Bristol-Stuhlformen-Skala unterscheiden:

Durchfalltyp: hauptsächlich Durchfall (Typ 6 und 7 Stuhlformen)

Verstopfungstyp: hauptsächlich Verstopfung (Typ 1 und 2 Stuhlformen)

Mischtyp: wechselnde Beschwerden

Die Ausschlussdiagnose Reizdarm

eine besondere Herausforderung

Die Diagnose Reizdarmsyndrom ist oft eine Herausforderung, denn die Beschwerden des einzelnen Patienten können sehr unterschiedlich sein und sich im Laufe der Zeit verändern. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Krankheiten, die ähnliche Symptome zeigen. Ein Reizdarm liegt vor, wenn

- die Beschwerden (Bauchkrämpfe, Blähungen) länger als 3 Monate anhalten und in der Regel mit Stuhlveränderungen (Durchfall oder Verstopfung) einhergehen

- die Beschwerden die Betroffenen sehr belasten, die Lebensqualität stark beeinträchtigen und sie deswegen Hilfe suchen

- keine anderen Krankheiten als Ursache gefunden werden konnten (Ausschlussdiagnose)

Am Anfang der Diagnose steht ein ausführliches Gespräch der Patientin mit der Therapeutin über ihre Beschwerden, ihre Krankengeschichte und ihre Lebenssituation. Unser Patienten-Tipp: Ein Beschwerdetagebuch kann helfen, sich auf das Gespräch vorzubereiten. Hier wird über einige Zeit genau aufgeführt, welche Beschwerden unter welchen Umständen (Tageszeit, Ernährung, Stress etc.) aufgetreten sind. Danach führt der Arzt eine körperliche Untersuchung durch. Er tastet die Bauchregion ab, um schmerzhafte oder verhärtete Stellen zu entdecken. Im Rahmen einer rektalen Tastuntersuchung wird der Enddarm mit dem Finger ausgetastet.

Übrigens: Auf www.myrrhinil.de bieten wir eine Therapeutensuche für Personen mit Verdauungsproblemen. So finden Sie schnell den richtigen Facharzt / die richtige Fachärztin oder Therapeut:in in Ihrer Umgebung.

Es gibt kein Diagnoseverfahren, das ein Reizdarmsyndrom sicher nachweist. Die Diagnose erfolgt nach dem Ausschlussprinzip. Alle anderen Magen-Darm-Erkrankungen, die ebenfalls für die Beschwerden verantwortlich sein könnten, werden durch geeignete Verfahren ausgeschlossen. Zu diesen Krankheiten gehören z. B.

- Darm-Infektionen (z. B. mit Salmonellen)

- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)

- Nahrungsmittelunverträglichkeiten

- Glutenunverträglichkeit (Zöliakie)

- Weizenunverträglichkeit

- Laktoseintoleranz (Milchzuckerunverträglichkeit)

- Unverträglichkeit von Fruktose oder Sorbit

- gestörter Stoffwechsel der Gallensäuren

- Funktionsstörung der Bauchspeicheldrüse (exokrine Pankreasinsuffizienz EPI)

- Störungen der Schilddrüsenfunktion

- Tumore im Magen-Darm-Trakt

Folgende Diagnoseverfahren können dabei zum Einsatz kommen:

- Blutuntersuchungen mit Blutbild, Entzündungswerten, Leberwerten, Bauchspeicheldrüsen- und Gallenwerten, Tumormarker

- Stuhluntersuchung auf Parasiten, Entzündungsmarker, Blut und Gallensäuren

- Ultraschall (Sonografie) des Bauches, um Lebererkrankungen auszuschließen

- Darmspiegelung (Endoskopie) bei Durchfall zur Untersuchung der Darmschleimhaut und zum Ausschluss von Darmkrebs

- Tests auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten und -allergien

- Bestimmung der Pankreas-Elastase 1 im Stuhl, um eine gestörte Funktion der Bauchspeicheldrüse (exokrine Pankreasinsuffizienz – kurz EPI) auszuschließen

- Gynäkologische Untersuchung bei Frauen, um Eierstockkrebs und Endometriose auszuschließen

Reizdarm und Funktionsstörung der Bauchspeicheldrüse unterscheiden

Beschwerden wie Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen können bei beiden Erkrankungen auftreten. Wenn die Produktion der Verdauungsenzyme in der Bauchspeicheldrüse gestört ist, kommt es aber außerdem oft zu Übelkeit, Erbrechen und übelriechenden Fettstühlen. Letzteres ist ein deutliches Anzeichen für eine ungenügende Produktion von Verdauungsenzymen. Der Fettstuhl schwimmt im Toilettenwasser und hinterlässt deutliche Spuren in der Toilettenschüssel. Bei einer gestörten Funktion der Bauchspeicheldrüse können die fehlenden Enzyme z.B. durch Rizoenzyme ersetzt werden.

Behandlung – Was tun bei Reizdarm?

Die Behandlung von Reizdarm ist individuell sehr verschieden, da sich die Beschwerden bei den einzelnen Patienten unterscheiden und sich diese auch im Krankheitsverlauf ändern können. Um bestmögliche Erfolge zu erzielen, werden dabei oft verschiedene Therapieansätze kombiniert, dazu gehören Medikamente, Ernährungsregeln, Bewegung und Maßnahmen zur Stressbewältigung.

Medikamente bei Reizdarm

Bei der Reizdarm-Behandlung werden häufig mehrere Arzneimittel miteinander kombiniert, um die unterschiedlichen Symptome zu behandeln. Medikamente wie krampflösende Mittel, Durchfallpräparate oder Schmerzmittel sollten nur zeitlich begrenzt zur Linderung der Beschwerden eingesetzt werden.

- bei Bauchschmerzen und Krämpfen: krampflösende Mittel, z. B. mit den Wirkstoffen Scopolaminbutylbromid, Nifedipin, Trospiumchlorid oder Mebeverin

- bei Durchfall: Antidiarrhoika wie z. B. Loperamid oder Racecadotril

- bei Verstopfung: Abführmittel, z. B. mit den Wirkstoffen Bisacodyl, Lactulose oder Natriumpicosulfat

- bei Blähungen: entschäumende Arzneimittel, z. B. mit den Wirkstoffen Simeticon oder Dimeticon

Welche Arzneipflanzen helfen bei Reizdarm?

Pflanzliche Arzneimittel haben einen hohen Stellenwert in der Behandlung zahlreicher, besonders chronischer Darmerkrankungen, da sie gut verträglich sind und die Darmflora nicht schädigen. Daher können Patienten sie dauerhaft einnehmen. Wichtig ist auch, dass ein pflanzliches Arzneimittel ein Vielstoffgemisch mit vielen aktiven Inhaltsstoffen ist, die gleichzeitig an verschiedenen Angriffspunkten wirken – das nennt man in der Fachsprache „Multi-Target-Effekt“.

Myrrhe, die Heilpflanze mit „biblischer Tradition“, kann bei einer Reizdarmsymptomatik wie Durchfall, Krämpfen und Blähungen eingesetzt werden. Sie besitzt unter anderem Darmbarriere-stabilisierende und entzündungshemmende Eigenschaften.

Kümmel- und Melissenöl: Bei Krämpfen können auch das Einreiben mit Kümmelöl oder feuchtwarme Leibauflagen mit Kümmel- oder Melissenöl hilfreich sein.

Flohsamen und Weizenkleie bilden Schleimstoffe und werden bei Durchfall oder Verstopfung eingesetzt. Sie können im Darm eine große Menge Flüssigkeit binden und so die Verdauung regulieren.

Kaffeekohle kann ebenfalls bei Durchfall zum Einsatz kommen. Sie vermindert die Flüssigkeitsbildung im Darm und festigt damit den Stuhl. Kaffeekohle hat eine große Oberfläche. So können schädliche Stoffe gebunden und ausgeschieden werden.

Getrocknete Heidelbeeren, Brombeerblätter und Heidelbeermuttersaft können bei Durchfall helfen. Sie enthalten Gerbstoffe, die die Darmschleimhaut abdichten und wirken so stopfend.

Heilpflanzen kombinieren

Bei den vielfältigen Reizdarm typischen Beschwerden wie Durchfall, Krämpfen und Blähungen kann es sinnvoll sein, Heilpflanzen, die sich in ihrer Wirkung ergänzen, kombiniert einzusetzen, zum Beispiel ein Kombinationsarzneimittel mit Myrrhe wie MYRRHINIL-INTEST® (aus der Apotheke). Die unterschiedlichen, darin enthaltenen Heilpflanzen, wie beispielsweise auch Kamille und Kaffeekohle, wirken gleichzeitig an verschiedenen Punkten im Verdauungstrakt und verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung.

Reizdarm - wie können Probiotika helfen?

Probiotika sind in aller Munde – auch zur ergänzenden Behandlung des Reizdarms werden sie zunehmend empfohlen. Sie enthalten lebensfähige Mikroorganismen, wie zum Beispiel Milchsäurebakterien und Hefen und sind in Supermärkten, Drogerien und Apotheken erhältlich. Doch können sie Reizdarm-Beschwerden wirklich lindern?

Lange Zeit war ihre Wirkung eher umstritten. In der 2021 aktualisierten Reizdarm-Leitlinie, einer Therapie-Empfehlung für Ärzt:innen, wird ihr Einsatz bei Reizdarm inzwischen in Betracht gezogen. Denn das krankhaft veränderte Mikrobiom (auch „Darmflora“ genannt) spielt bei der Entstehung der weit verbreiteten Darmerkrankung eine wichtige Rolle.

Reizdarm – verändertes Mikrobiom und durchlässige Darmbarriere

Um unseren Körper vor Krankheitserregern und Fremdstoffen zu schützen, verfügt der Darm über verschiedene Abwehrmechanismen, auch Darmbarriere genannt. Diese Darmbarriere besteht aus vier Schutzschichten:

- der Darmflora (sog. Mikrobiota bzw. Darm-Mikrobiom) aus Billionen von Bakterien

- der Schleimschicht (Mukusschicht)

- der Darmwand

- dem Immunsystem des Darms

Die Darmflora beinhaltet Billionen von Bakterien und andere Mikroorganismen, die unseren Darm bei seiner Verdauungs- und Abwehrarbeit unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel Milchsäurebakterien, wie z. B. Laktobazillen und Bifidobakterien.

In der Reizdarm-Leitlinie für Ärzt:innen wird erläutert, dass bei Reizdarm häufig eine durchlässige Darmbarriere und ein verändertes Darmmikrobiom zu beobachten sind. Bei einer gestörten Darmbarriere können Giftstoffe, Allergene, Nahrungsbestandteile oder Krankheitserreger die Darmschleimhaut durchdringen und dort unterschiedliche Immunreaktionen hervorrufen. Zusätzlich wird eine erhöhte Durchlässigkeit mit Veränderungen der Darmfunktion und Bauchschmerzen in Verbindung gebracht.

Probiotika individuell nach Beschwerdebild auswählen

Um eine möglichst effiziente Linderung der Beschwerden zu erzielen, werden bei Reizdarm mehrere Behandlungsmaßahmen kombiniert. Dazu gehören neben dem Einsatz verschiedener Medikamente zur Linderung von Durchfall, Krämpfen und Blähungen z. B. auch eine individuelle Optimierung des Ernährungsverhaltens und Maßnahmen zur Stressreduktion. Im Rahmen dieser multimodalen Therapie wird jetzt auch der Einsatz von evidenzbasierten Probiotika empfohlen.

Die Auswahl der Bakterienstämme erfolgt dabei individuell nach den Eigenschaften der probiotischen Stämme und den vorliegenden Beschwerden des / der Patient:in. In der Leitlinie sind Beispiele genannt, die in klinischen Studien positive Effekte zeigten, so z. B. Bifidobakterium Infantis, Bifidobakterium animalis, Bifidobakterium bifidum, Lactobacillus gasseri und Bacillus coagulans. Bei verschiedenen Reizdarmbeschwerden wie Blähungen, Schmerzen, Stuhlhäufigkeit und -konsistenz sowie chronischer Verstopfung waren bei den Studienteilnehmer:innen Verbesserungen zu beobachten. Demnach ist es sinnvoll, auch Probiotika im Rahmen der Behandlung versuchsweise einzusetzen.

Um die individuell notwendigen und passenden Bakterienstämme zu ermitteln, ist vorab eine Stuhlfloraanalyse durch einen Arzt / eine Ärztin bzw. Heilpraktiker:in mit Erfahrung in der Mikrobiologischen Therapie empfehlenswert.

Tipp: Vor Probiotika-Einnahme Darmbarriere stabilisieren!

Nicht nur bei Reizdarm, auch bei einem Magen-Darm-Infekt, der Einnahme von Antibiotika oder zur Linderung von Verdauungsbeschwerden werden häufig Probiotika verwendet. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die zugeführten Bakterien nur bei intakter Darmbarriere ihre optimale Wirkung entfalten können. Denn durch eine instabile Darmbarriere können die zugeführten Bakterien unkontrolliert ins tiefere Darmgewebe sowie auch den Blutkreislauf gelangen und somit gefährliche Nebenwirkungen mit sich bringen. Daher ist es sinnvoll, die Darmbarriere vorher oder gleichzeitig zu stabilisieren. Den Bakterien wird so ein solides Fundament angeboten, um die gewünschten Effekte im Darm zu erzielen. Beschwerden wie Durchfall, Krämpfe und Blähungen die auch oft mit einer Darmbarrierestörung einhergehen, können mit MYRRHINIL-INTEST® behandelt werden, zudem stabilisiert die Myrrhe die Tight Junctions (Zell-Zell-Kontakte der Darmschleimhaut) und fördert so eine gesunde Darmbarriere.

Ernährung bei Reizdarm

Für Reizdarm gibt es nicht die eine Diät- oder Ernährungsempfehlung. Daher haben wir Ihnen verschiedene Informationen, Tipps und Möglichkeiten für die Ernährung bei Reizdarm zusammengestellt.

Ernährungsmythen beim Reizdarmsyndrom

FODMAP: So führe ich eine Low-FODMAP-Diät durch

Viele weitere Tipps rund um das Thema Reizdarm, sowie Ernährungs- und Symptom-Tagebuch bei Reizdarm erhalten Sie in unserem Reizdarm-Kompass

Stressbewältigung und Entspannungstechniken

Entspannungsverfahren wirken sich günstig auf den Verlauf von Reizdarm-Beschwerden, aber auch bei chronischen Darmerkrankungen aus. Zur gezielten Entspannung und Stressbewältigung werden verschiedene Therapieformen empfohlen.

- Bei der progressiven Muskelentspannung werden einzelne Muskelbereiche bewusst angespannt und wieder entspannt. So lassen sich Dauerspannungen lösen, die aufgrund von Stress und Ängsten entstanden sind. Die tiefe Entspannung der Muskulatur wirkt vor allem beruhigend auf das vegetative Nervensystem, das unter anderem Herzschlag, Atmung und Verdauung kontrolliert. Die Methode ist leicht und schnell erlernbar und bietet daher einen guten Einstieg in die Entspannungstechniken.

- Beim autogenen Training wird der Körper durch eine Art Selbsthypnose auf Entspannung umgeschaltet. Die Technik beruht auf der Annahme, dass sich durch den ruhigen Körperzustand auch die Psyche beruhigt. Die Grundversion besteht aus sechs Übungen, die nacheinander durchgeführt werden und die man am besten bei einem erfahrenen Trainer einübt. Jede Übung beinhaltet gleichförmige Sätze, die sich der Übende mehrmals im Kopf vorsagt.

- Im Yoga werden Körper-, Atem- und Meditationsübungen miteinander kombiniert, um körperliche und seelische Verspannungen zu lösen. Die verschiedenen Körperübungen stärken die Muskulatur und Dehnübungen entkrampfen verspannte Muskelpartien. Die Atem- und Meditationsübungen bauen Stress ab und führen zu mehr Gelassenheit und Ausgeglichenheit.

- Nach dem Konzept der traditionellen chinesischen Medizin fließt die Lebensenergie Qi eines Menschen auf bestimmten Bahnen durch den Körper. Diese Bahnen können aus verschiedenen Gründen blockiert sein. Das Qigong-Training umfasst meditative Bewegungsübungen, Dehnungspositionen, Atem- und Visualisierungsübungen, die den Qi-Strom beeinflussen und mögliche Blockaden lösen sollen.

Welche Übungen am besten helfen können, ist individuell verschieden. Daher: Probieren Sie aus, was Ihnen gefällt und guttut. Wichtig ist dabei ist, die Technik(en) regelmäßig zu praktizieren - am besten täglich - und nach und nach fest in den Alltag zu integrieren.

Lesen Sie dazu auch folgende Informationen und Ratgeberbeiträge:

Entspannungstechniken für einen starken Darm

10-Tipps und Tricks beim Reizdarmsyndrom

Reizdarm-Kompass – Informationen und Antworten auf viele Fragen zum Thema Reizdarm

Eine starke Darmbarriere kann bei Erkrankungen wie dem Reizdarmsyndrom das Beschwerdebild verbessern.

Ratgeber Reizdarm-Kompass

Ihr Therapeut/Ihre Therapeutin hat bei Ihnen ein Reizdarmsyndrom festgestellt? Dann kennen Sie endlich den Grund für Ihre Beschwerden, wissen nun, womit Sie es zu tun haben und können jetzt aktiv dagegen angehen.

Aber wie geht es jetzt weiter? In unserem Reizdarm-Kompass habe wir viele Informationen und Antworten auf Ihre Fragen für Sie zusammengestellt. Zudem berichten Reizdarmpatient:innen über Tipps und Tricks aus dem Alltag und wie sie mit ihrer Symptomatik umgehen.